大人になるにつれて、やらなくなるアレやコレや。

怒った時に頬をふくらませる大人はなかなかおらず、相手に向かって腹立ちまぎれに「イーだ!」と全力で前歯を見せる50代もいない。もし、いたらご一報ください。

あの「イーだ!」のしぐさの意味も謎ではあるが、〝伝承しぐさ〟とでも言うべき「あっかんべー」もよく分からない。

なぜ、相手に下まぶたの粘膜を見せた上に、舌まで出さなくてはならないのか。

文献に総当たりする「ガチで調べたトリビア」シリーズでは今回、いい大人がやると人を不安にさせ、でも子どもがやるとかわいらしい「あっかんべー」の謎に挑戦。

前編では平安時代の書物「大鏡」から、江戸時代の浮世絵、超大物小説家の作品まで歴史をひもとく。

あっかんべーは赤目を出すこと

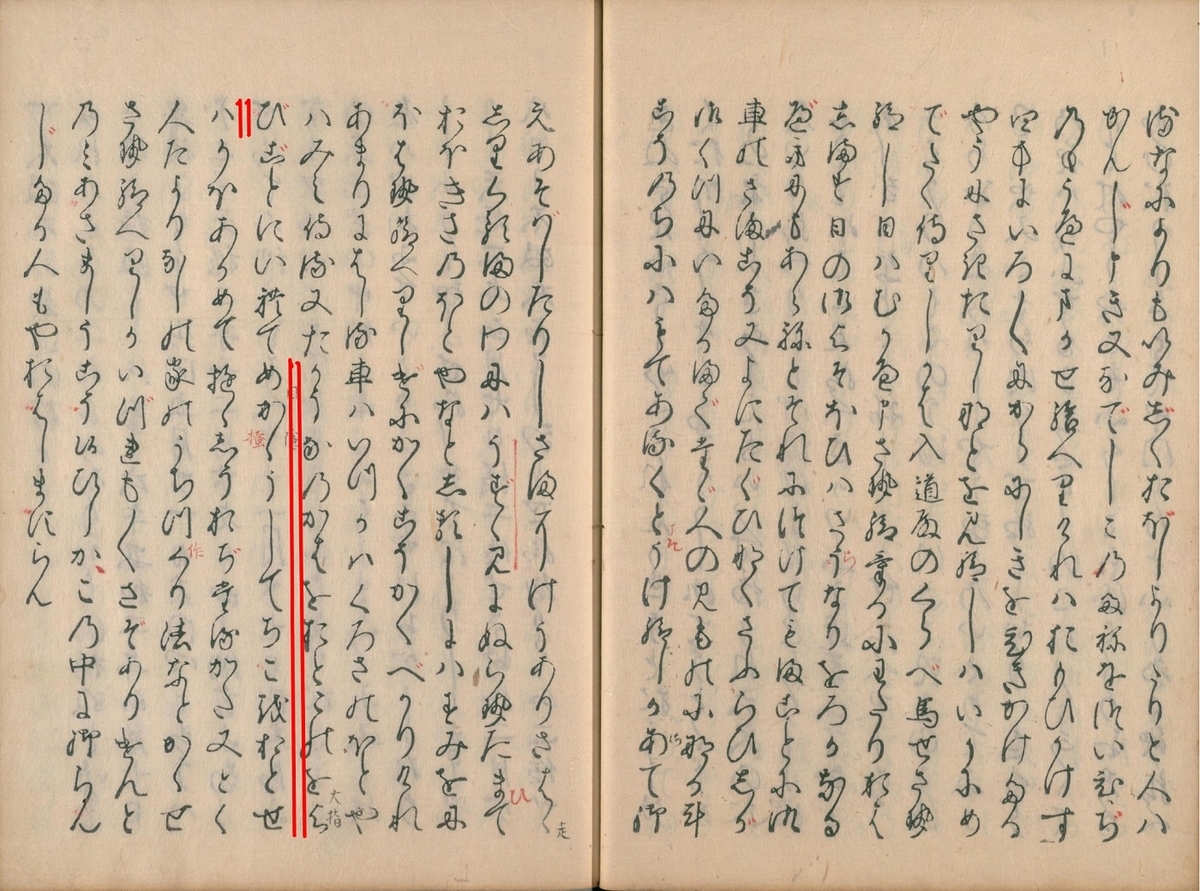

「髪結い、あかんべい」喜多川歌麿(出典:メトロポリタン美術館)

令和の世。

インスタグラムで「#あっかんべー」と検索すると、出てくる出てくる、ペットや水族館の動物、小さい子、そしてかわいい女の子たち、そしてアインシュタイン。

怖がらせるつもりであっかんべーをしているインスタグラマーはもはやいないだろう。

あっかんべーと言えば、ベーと同時に出した舌に目が行きがちだが、実は重要なのは目の方なのである。

なぜなら、「あっかんべー」は赤目から派生した言葉とみられるからだ。

赤目→あかんめ→あかんべ→あかんべい→あかんべー・あっかんべー

(日本国語大辞典より)

派生の過程で、「め」が「べ」に変わる理由は、日本語はマ行の音とバ行の音が入れ替わりやすい特有の性質が影響しているという。

その代表例は、さみしい・さびしい。ほかにも、さむい・さぶい、馬 =ま/ば、美 =み/び、武=む/ぶ、木=もく/ぼく、など挙げたらキリがない。

もともと「め」だったものが日本語の性質で「べ」に変わったということは、あっかんべーの「べ」は舌を意味するものではない。つまり本来のあっかんべーに、舌の要素はまったくなかったと考えられる。

平安時代にも存在していた

「あかんベー」の原型は、平安時代の代表的な書物「大鏡」に出てくる。

――めかかうして児(ちご)をおどせば、顔あかめてゆゆしうおぢかるかた(「大鏡」、伊尹 謙徳公の章)

めかかうは、「目赤う(めあかう)」の変化した語であり、現代語読みは「めかこう」。

意味は「下まぶたを指で引き広げて赤目を出すことまた、そのしぐさ、あかんべえ、べっかっこう」とある。(日本国語大辞典)

古語「おどす」は、怖がらせる・脅かすという意味。

つまり、「あっかんべー」は少なくとも平安時代には赤目を出すこととして存在し、当時は子どもを怖がらせる仕草だったのだ。

歌麿も広重も 果ては漱石まで「あっかんべー」

平安時代から飛んで江戸時代には、数々の「あっかんべー」がみられる。

喜多川歌麿の浮世絵「髪結い、あかんべい」でも、山姥(やまんば)の母に髪を結い上げてもらっている金太郎が、無邪気に鏡に向かって「あかんべー」をして遊んでいる姿が描かれている。

江戸時代後期の作品「東海道中膝栗毛」では、弥次さん&喜多さんが実践。旅をする2人に対し、静岡・三島の宿屋の女性店員が「泊まっていって」と勧誘する。それを断るために、弥次さんは「あかすかべい(あっかんべい)」をして逃げるという流れだ。

夏目漱石の小説「坊ちゃん」の作中でも取り上げられた。

主人公「坊ちゃん」と仲が悪い教師・通称「うらなり」の送別会中、上司にあたる通称「赤シャツ」が送別の言葉を述べる間に、仲の良い同僚教師・通称「山嵐」が“しらじらしいことばかり言うよな”と目くばせをしたため、坊っちゃんは“俺もそう思う”とばかりに「あっかんべー」で返答したのだ。

また、プロレタリア作家の小林多喜二も、小説「雪の夜」の中で、女性に振られた際の独り言に、「しまいにはあかんべいだ!」というセリフを残している。

(つづく=mimiyori編集部)